こんにちは、テクノポートの永井です。今回は製造業Webサイトの技術・製品ページの書き方をご紹介します。

技術・製品ページは、SEO対策を施し技術探索者からのアクセスを獲得するためのランディングページ機能と、探索者を納得させる訴求ページ機能の2つの要素を持ち、問い合わせにつなげるためには欠かせないページの一つです。

BtoB製造業の場合、探索者の多くは今抱えている課題を解決する方法を探しています。探索者は、Googleやyahooなどの検索エンジンで課題解決に繋がるキーワードを入力して検索をします。その後、上位に表示されたWebサイトの技術・製品情報を確認し、課題を解決できそうな企業に問い合わせを行います。そのため、技術・製品ページではキーワード対策を行いつつ、技術を正確に伝え、さらに探索者が途中で離脱しないような工夫が必要です。

それでは、6つのポイントに分けて技術・製品ページの作り方を解説します。

この記事の目次

1.技術・製品ページの一般的な構成

技術・製品ページの基本構成は下記の通りです。

- キャッチコピー:自社の技術がひと目でわかり、探索者に興味を持ってもらえるもの

- 解決できる課題を網羅的に掲載:技術を使うことで解決できる課題の紹介

- 技術や製品の特徴:自社技術の特徴や他の技術と比較したときのメリットの紹介

- 技術や製品の詳細:具体的な技術や製品の紹介

探索者に興味を持ってもらうために、顕在ニーズ、つまり今抱えている課題を出発点とし、徐々に自社の技術に落とし込むような構成にします。そうすることで、技術を理解しやすくなり、離脱を防ぐ効果も得られます。

2.技術・製品のキャッチコピーの書き方

探索者は「そのページを閲覧するかどうか、キャッチコピーを見て決めている」と言われるほど、キャッチコピーは重要です。

キャッチコピーは機能訴求でなく、課題解決を意識し、自社の技術をひと目で伝えられるものが適切です。

探索者は、抱えている課題や検索したキーワードを頭に思い浮かべながらWebサイトを閲覧しています。探しているものと一致する情報があるかどうかを集中的に見ています。そのため、最初に目に入るキャッチコピーに課題解決のヒントを見つけると、そのページの情報を続けて閲覧します。逆に、課題解決に結びつかないキャッチコピーだった場合、ページを最後まで見ずに、離脱する可能性があります。BtoB製造業などの技術系企業の場合、キャッチコピーは奇抜なものより、わかりやすさを重視したものをおすすめしています。

例えば、アルミケースを製造している伊藤製鞄株式会社のキャッチコピーは「オーダーメイドも量産も、要望に合わせたジュラルミンケース」です。これは「オーダー品を作りたい」「量産したい」という要望に対して、そのままの言葉でわかりやすく訴求しています。

引用元:伊藤製鞄株式会社(http://www.itohseiho.co.jp/)

BtoC向けの製品に良くあるキャッチコピーはインパクトが強いものが多いですが、抽象的で課題解決と結びつかないことがあるため、BtoBでは避けたほうが良いでしょう。

3.解決できる課題を網羅的に掲載

キャッチコピーに課題を入れることは有効です。しかし、キャッチコピーでは短すぎるため、探索者ごとに抱えている様々な課題に対して訴求しきれません。そのため、キャッチコピーの次に自社の技術や製品を使って解決できる具体的な課題を掲載することをおすすめしています。

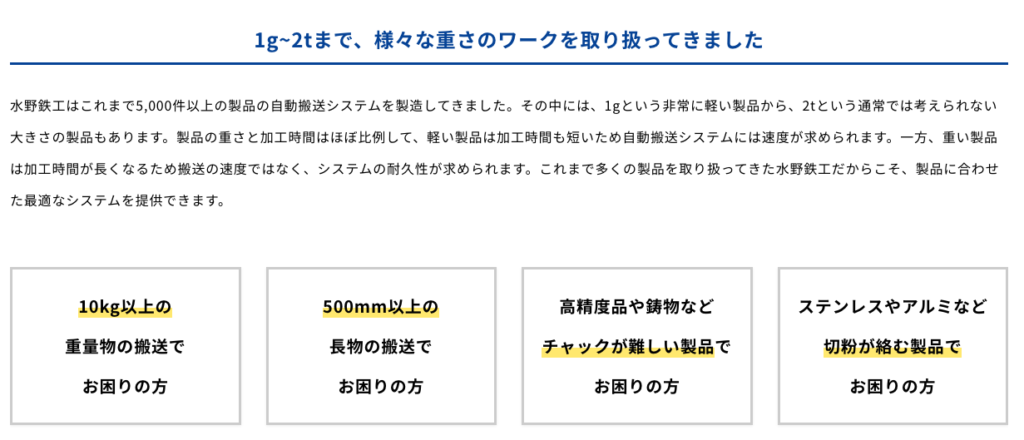

この項目で重要なのは、「探索者の抱えている具体的な課題」と「自社の技術で解決できる課題」を一致させることです。課題が一致すれば、探索者は「なぜ課題を解決できるのか?」と自社の具体的な技術に興味を持ってくれます。例えば、ロボットを使った自動搬送システムを提供している水野鉄工株式会社は探索者が興味を持つように、具体的な課題を多数掲載しています。

解決できる課題を掲載することで、探索者の様々な課題に対して自社の技術が有効であることをアピールしています。

引用元:水野鉄工株式会社(http://mizuno-tk.jp/weight)

キャッチコピーのような抽象的な言葉でなく、具体的な課題を書くことが大切です。掲載する課題の数は、レイアウトにもよりますが3〜10個程度が良いでしょう。

4.技術や製品の特徴を紹介

次は技術や製品の特徴を紹介です。技術の詳細を説明する前に特徴や概要を説明することで、技術の全体像を伝えやすくなったり、心理的なハードルを下げたりすることができます。例えば、切削からプレス、溶接、組立までも社内で一貫して対応できる山陽株式会社は、個々の技術紹介の前に何ができるかをまとめた画像を掲載しています。

引用元:山陽株式会社(http://sany.co.jp/point/)

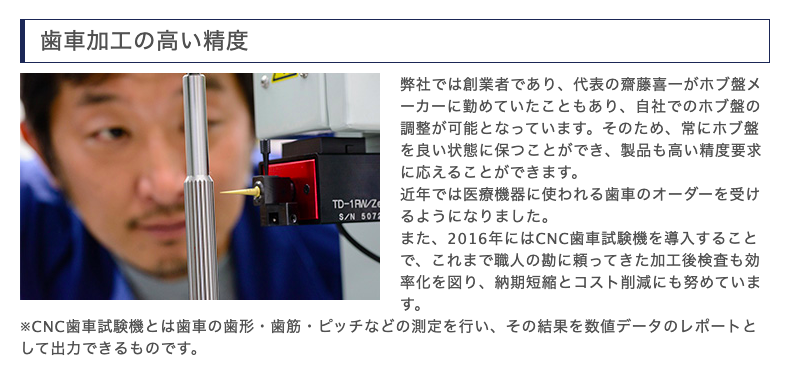

また、株式会社サイトウ工機は、具体的な精度ではなく高精度な加工が得意であることを説明しています。

引用元:株式会社サイトウ工機(https://saitoukouki.com/specialty.html)

はじめに技術の特徴を掲載することで、次に説明する技術の詳細情報が伝わりやすくなります。

また、新しい技術を伝える場合でも概要から説明することが大切です。同じ分野の既存技術は技術の詳細だけでもある程度理解できますが、同じ分野でも新しい技術の場合や分野が異なる場合は、探索者がその技術について知らない可能性があります。そのため技術を理解してもらうためには、それなりの前情報が必要です。この前情報がないと、探索者に技術を理解してもらえず、ページから離脱されてしまいます。

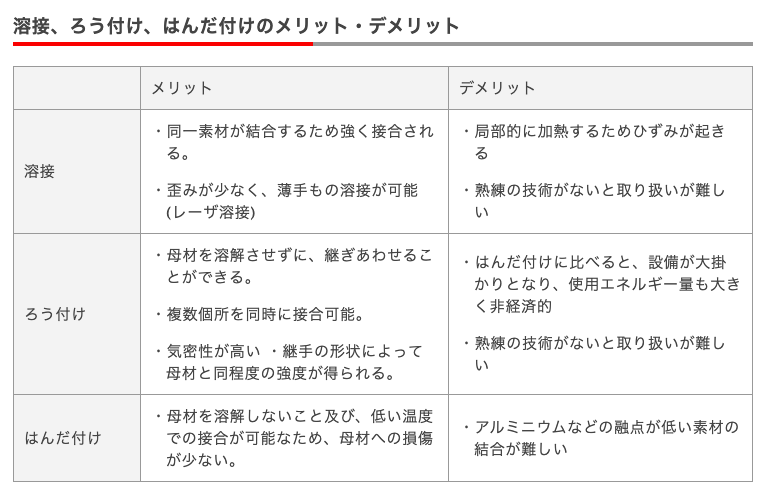

例えば、超音波はんだ装置を販売している株式会社リソー技研は、代用技術との比較(メリット・デメリット)を掲載しています。

引用元:株式会社リソー技研(http://www.velbond.com/difference.html)

また、株式会社メルテックは加工技術の紹介をすることで、新技術に対する心理的なハードルを下げています。

引用元:株式会社メルテック(https://e-meltec.jp/photo)

探索者に「その技術なら、抱えている課題を解決できそう」と思ってもらうことがこのページの目的ですので、わかりやすく伝える工夫をしてみてください。

5.技術や製品の詳細の説明

最後に、技術や製品について詳しく説明します。ここまで読んできた探索者は

- なぜ課題が解決できるのか?

- どのような技術が、どのように使えるのか?

- なぜその技術を持っているのか?

といった疑問を持っています。ここでは、その疑問を解決するための技術的な回答を掲載します。技術情報については、掲載可能な範囲でできるだけ細かく書いてください。

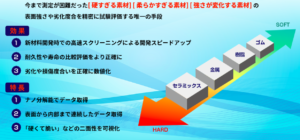

例えば、株式会社パルメソは「MSE試験」という独自の試験方法を開発しました。これまで世の中に存在していなかった試験方法であるため、「柔らかい素材の表面強度を測定できます」と記載するだけでは探索者に信じてもらえません。そこで、図やイラストを使って技術の詳細を伝え、探索者に納得してもらえるよう工夫しています。

引用元:株式会社パルメソ(https://palmeso.co.jp/)

6.SEO対策について

実は、これまでの流れで技術情報を掲載すれば最低限のSEO対策はできています。SEO対策は探索者の検索するキーワードを文章中に入れることで行います。

具体的には、<h1>見出しタイトル</h1>のような見出しタグの中にキーワードを入れる必要があるため、キャッチコピーや見出しタイトルがタグの中に入るような設定が必要です。

SEO対策についての詳細はこちら:https://marketing.techport.co.jp/seo/

入力するキーワードは探索レベルによって対策は異なります。例えば、課題が明確になっているが技術の詳細はわからないという探索者の場合、

「検索キーワード」=「探索者が抱えている課題」になり、

- キャッチコピーに解決できる課題を入れる。

- 解決できる課題を網羅的に入れる。

の項目がSEO対策になっています。

また、探索者が具体的な技術まで想定している場合、「検索キーワード」=「具体的な技術」になり、

- 技術の概要説明

- 技術の詳細説明

の項目がSEO対策になっています。

SEO対策は原則1ページ、1キーワードです。そのため、SEO対策をより意識する場合は、

- 課題想起から技術概要の説明

- 技術概要の説明から技術詳細の説明

とページを分けたほうが効果的です。もちろんこれだけでは十分でない場合もあります。実際の検索キーワードの調査や自社サイトの検索順位などをチェックしながら、長期的に対策を行う必要があります。

まとめ

このように技術・製品ページは探索者の解決したい課題から始まり、技術概要の紹介、技術の詳細説明と、探索者の顕在ニーズから説明していくと技術を理解してもらいやすくなります。ページのボリュームが多くなりすぎる場合は、画像やイラストを効果的に掲載したり、詳細ページへのリンクを設置するなど読みやすくなる工夫が必要です。

他にもWebサイト制作時における企画手法をまとめた記事もございますので、こちらもご参照ください。

テクノポートでは技術や製品の情報を広く発信したいとお考えの企業のWebマーケティングを行っています。技術の伝え方についてお困りでしたら、ぜひ弊社にご相談ください。