こんにちはテクノポートの永井です。今回は開発者からの引き合いを増やすための技術情報の書き方を紹介します。

Webマーケティングを成功させるためには、ターゲットが検索するキーワードを予想し、求めている情報を適切に提供しなければなりません。そのためには「ターゲットの気持ちを知る」ということが何よりも大切になってきます。

ターゲットの気持ちを知るための効果的な方法は、実際にターゲットの立場になってみることです。しかし、多くの製造業がメインターゲットとしてるメーカーの開発や設計、生産技術、購買の立場になってみることは現実的ではありません。

そこで、私の経験やインタビューを基にターゲットの気持ちや求めている情報、そしてその書き方を紹介していきます。※私、永井はボッシュでディーゼルエンジンの燃料ポンプの設計開発をしていた技術者です。(あくまで私の経験やインタビューを基にしているので、全てが正しいわけではございません。)

第1回では開発者に焦点を絞ってお話します。

製品開発の大まかな流れは基礎研究→先行開発→量産設計となり、各フェーズによって仕事内容が変わってきます。特に、「基礎研究、先行開発」と「量産設計」の仕事内容は大きくかわるため、今回は「基礎研究、先行開発」を担当する開発者の説明をし、量産設計については第2回で説明をしたいと思います。

この記事の目次

基礎研究と先行開発の仕事内容

まずは基礎研究と先行開発の仕事内容について説明します。

基礎研究は新製品に使えるコア技術の研究になります。例えば、「自動車の燃費を向上させるエンジンシリンダーの形状研究」や「モーターの効率を上げるための磁石素材の配合研究」など新製品開発時に必要となる基礎的な技術の研究です。基礎研究のとき、製品の量産性は二の次となり純粋に技術を追求を行います。成果は製品ではなく、論文や学会での発表、特許などに結びつきます。成果や進捗によって変わりますが、一つの技術に対する研究期間は数年〜数十年単位です。

先行開発は量産を見越した完全新製品の開発のことを言います。基礎研究で見つけたコア技術を取り入れたり、他社の新技術を取り入れたりしながら、売れる製品を開発します。例えば、自動車のフルモデルチェンジや次世代ICチップなど、これまで世の中に出てきていない新製品を作りです。メーカーの場合、先行開発では量産性や生産性も重視され、量産ができなかったり、採算が取れないと判断された製品は開発中止となるケースもあります。成果は新製品として現れるため、技術者に人気の仕事です。製品にもよりますが、開発期間は20〜30ヶ月程度と言われています。

基礎研究も先行開発もコスト削減より、新技術の確立や新製品への落とし込みが大切になるため、開発者は比較的予算を使いやすい立場です。必要であれば、他社の技術でも新規取引先のとの取引開始にも前向きです。

大手メーカーの研究開発費について

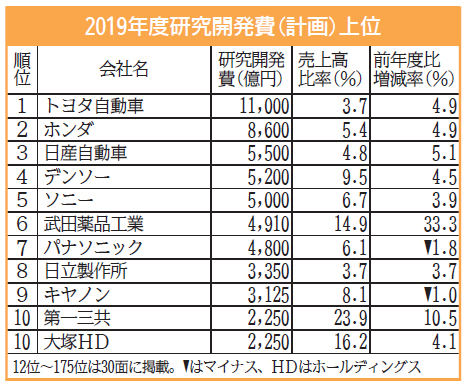

先程、「開発者は予算を使いやすい立場」と説明しましたが、実際にどれくらいの予算が開発に使わえているのかも紹介します。下の表は2019年度の企業単位の研究開発費です。(日刊工業新聞社調べ)

※日刊工業新聞2019年7月23日:https://newswitch.jp/p/18555

1位のトヨタ自動車は1兆1000億円、2位のホンダは8,600億円、3位の日産自動車は5,500億円、4位のデンソーは5,200億円と1〜4位まで自動車関係のメーカーが占めており、開発の対象は自動運転、電気化、AI、ロボットなどです。

(詳細は日経新聞をご確認ください:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49814390T10C19A9MM8000/)

表から、自動車、家電系は売上の7%程度を、創薬関係は15%以上を研究開発費に当てていることがわかります。開発費が多いということはそれだけ積極的に技術を求めているということにもなるため、中小製造業でも技術があれば大手メーカーとも繋がることは十分可能です。

開発者の置かれる立場

開発者は次の主力製品に必要となる「技術」や「製品」を開発することが仕事です。開発期限は数年程度と長いため、余裕を持って仕事をしていますが、定期的に成果を出すことも求められています。(成果が一向に上がらなければ、プロジェクトは中止になります。)

成果のほとんどは実験結果から得られます。任意のパラメータを変化させて実験を繰り返し、データの傾向を確認しながら、実際に使えるかどうかを地道に検討します。そのため、開発者は常に仮説→実験→検証のことを考え、最適な解を見つけよう努力しています。

成果を上げるためには、他社の技術を導入することにも積極的で、展示会やWebなどで情報収集も行っています。他社の技術が使えそうと思えば、企業の規模にこだわらず積極的に問い合わせを行い詳細を確認しています。また、取引のときには開発予算内での決定権をもっているため、開発者がOKといえば取引に繋がります。

開発者が求める技術情報

開発者は大きく

- 自社の技術的課題をクリアできる技術

- 実験を補助する技術

の情報を社外に求めています。例えば、自社の技術的課題をクリアできる技術の場合

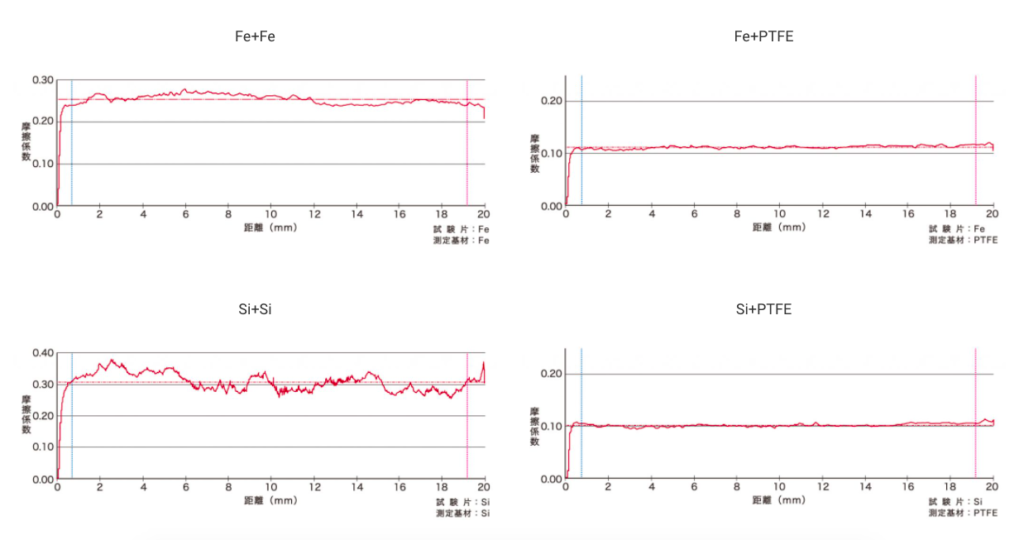

- 燃費を良くするための摩擦係数を改善する技術

- 材料を軽量化する技術

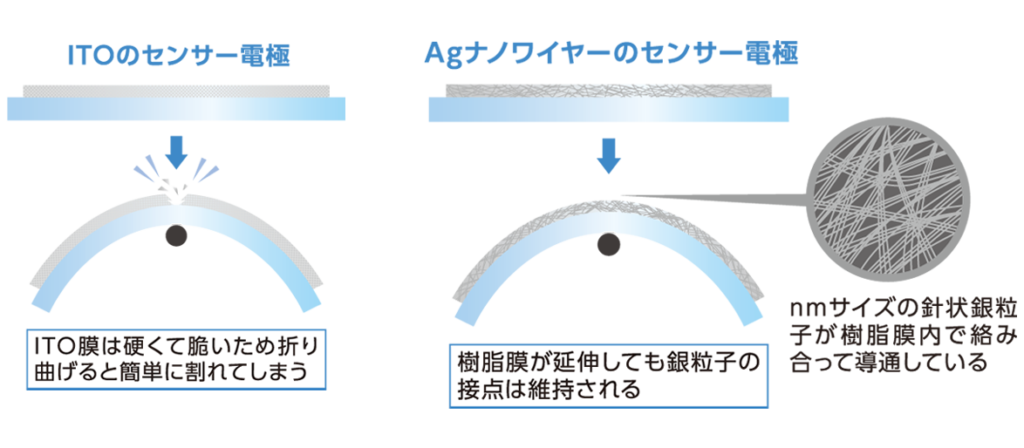

- タッチパネルの感知精度を向上させる技術

といったものです。開発者は闇雲に技術を求めているわけではなく、明確な意図をもって技術情報を探しています。ただ、開発者はあらゆる可能性を検討しているため、一見関係のなさそうな技術にも興味をもって情報を集めています。

2つ目の実験を補助する技術情報については、実験のデータを正確に取得できる製品や、実験に必要な装置、試作品を作る際の精度の高い加工技術などです。例えば、高速度カメラ、高精度センサーなどのデータを取得する測定機、材料の硬さなどを測定する測定機、異素材を接合させるための装置、特殊な材料を高精度で加工できる技術です。

開発者にとって最も重要なことの一つは仮説通りの実験条件を準備することです。正確なデータを取るためならば、実験設備への投資も躊躇なく行います。

Webでわかりやすく伝えるためにできること

では、本題の技術情報の書き方の話です。ポイントとしては、わかりやすく、そして開発者の想像力をくすぐるような書き方が良いと思います。

お客様の技術的課題をクリアできる技術情報を掲載する場合

- 技術を他の分野の技術者でも理解できるようにまとめる。

(グラフ、動画、表、イラスト、画像など、具体的な数値があると良い) - 技術を使って何ができるのかを提案する。

(開発者が想像しやすいようにする) - 他の技術と比較したときのメリットを掲載する

(同じ技術で他社との比較や、技術は違うが効果が似ている技術との比較など)

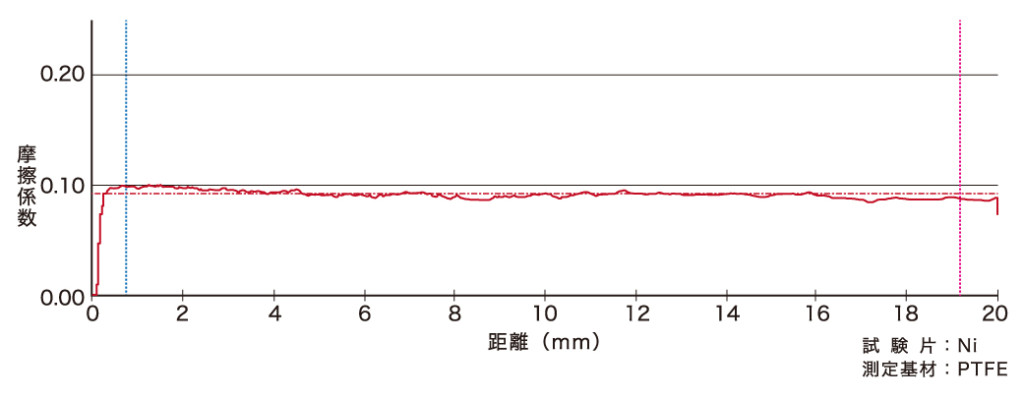

例えば、めっき技術の場合、

悪い例:摩擦係数を0.1にできるため、高回転領域に有効

この例では、なぜ高回転領域に有効化の説明がない

良い例:PTEFというテフロンに似た成分のめっきを施すことで、摩擦系数を0.1にすることが可能です。この技術は潤滑油が効かない高回転領域、焼付対策、動力伝達の効率化など、あらゆる場面に使用可能です。また無電解めっきのため、塗装や蒸着と比べても剥離しづらく、窒素置換ではできない複雑形状へのめっきが可能です。

という説明をつけると、どの分野の技術者でも理解することができます。

実験を補助する製品情報を記載する場合

- 何ができるかをわかりやすく紹介する。

(目的や技術を明確にする) - 実際のサンプルを掲載する。

(開発者が想像しやすいようにする)

例えば、物質の表面強さを測る試験機の場合

悪い例:表面強さや劣化を試験評価ができます。

この例の場合、測定方法がわからないため、実験の評価に使えるか検討できない。

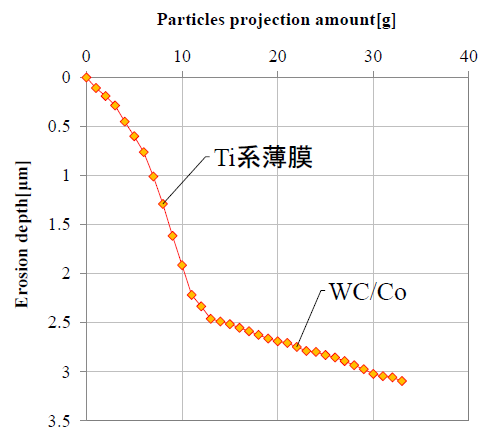

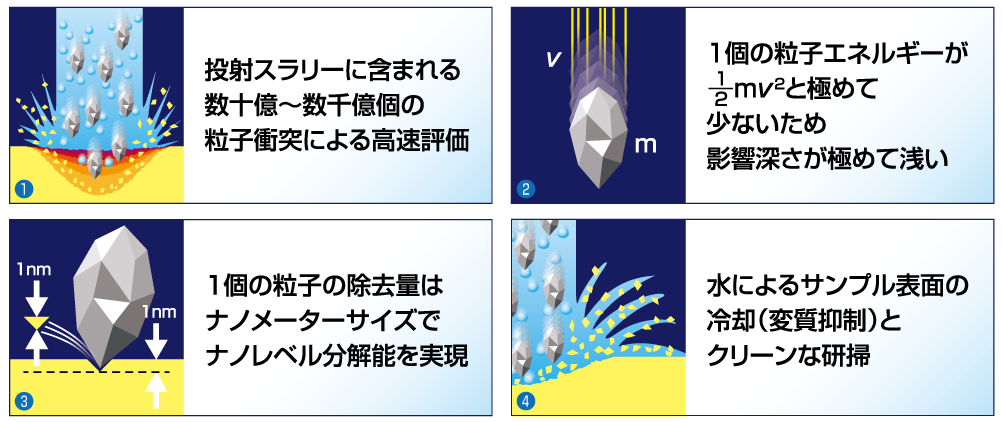

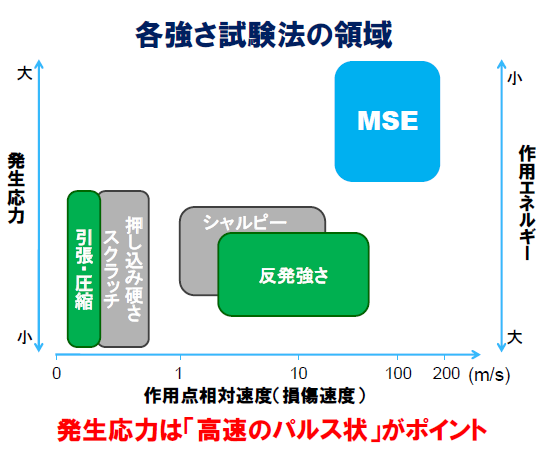

良い例:材料表面を精密に粒子投射摩耗(エロージョン)する技術とエロージョン痕の断面形状を精密に計測する技術の組み合わせで表面強さを測定します。材料の表面をミクロン単位で削りながら、その深さの時点時点の強さ計測を可能にし、表面から内部までの連続した強さ分布を取得するという新しい測定方法です。

という説明を追加すると、興味を持ってもらいやすくなります。

テクノポートの制作事例

弊社で技術情報の発信をお手伝いさせていただいている企業を紹介します。

NISSHA株式会社|製品開発

製品特設サイト:https://connect.nissha.com/

お客様の声:https://marketing.techport.co.jp/case/nissha/

NISSHA様はコーポレートサイトとは別に「技術を伝えるための特設サイト」を作ることで伝えたい内容を開発者にダイレクトに伝えています。特設サイトの中では、イラストやデータを使ってわかりやすく技術説明をしたり、技術の使用例などを多数掲載したりしています。

また、技術に特化したコンテンツマーケティングをすることで、幅広い技術者に見てもらうための工夫をしています。

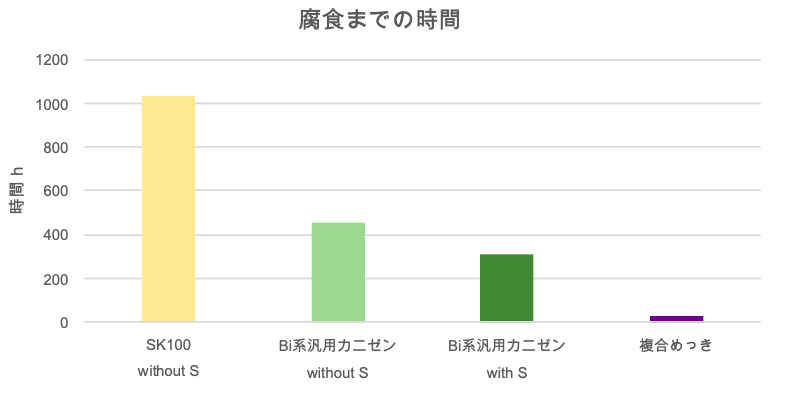

高木特殊工業株式会社|めっき技術

Webサイト:https://takagitokusyu.com

高木特殊工業様はテフロンめっきや高品質カニゼンめっきなど、レベルの高いめっきを行っています。サイト内では、「めっき後の物性値」として様々な試験をした結果を掲載しています。

株式会社パルメソ| 表面強さの評価試験

評価試験の特設サイト:https://palmeso.co.jp/mse

お客様の声:https://marketing.techport.co.jp/case/palmeso/

パルメソ様は新技術「MSE試験技術」の認知度向上のための特設サイトを制作しました。サイト内ではできるだけわかりやすく試験方法や評価内容を理解してもらえるように工夫しています。

まとめ

開発者は常に新しい技術情報を求めています。他の分野の技術でも使えそうであれば積極的に取りれる方が多いので、自社の技術を説明するときは他の分野の技術者でも理解できるようにまとめることが大切です。また、他社と比較して特異な技術を持っていない企業でも、技術の説明ができれば引き合いに繋がる可能性はあがります。

テクノポートは技術に特化したマーケティングを得意としています。技術をもっと広めたいとお考えでしたらぜひ弊社にご相談ください。Webマーケティング手法をまとめた記事もございますので、こちらもご参照下さい。